★山陽本線(下関地区)

<国鉄時代のなつかし写真④にもどる>

1977年に厚狭駅構内で撮影されたナシ20(広セキ)です。

それまで下関区の20系で運転されていた下関「あさかぜ」と「瀬戸」が、24系25形に置き換えられたことにより、

ナハネとナハネフは波動用として残留しましたが、余剰となった食堂車ナシ20(6両)は、こうして厚狭駅に疎開していました。

その後ほどなくして廃車になったものと思われます。

1978年8月に長府駅付近で撮影された、EF58 115(広)牽引の下り特急「安 芸」です。

当時の関西〜九州(下関)夜行は、下関区、広島区、宮原区、米原区のEF58が担当していました。

ヘッドマークはありませんが、ゴハチの最後の雄姿を捉えた、とてもなつかしい写真です。

同じく下り「安 芸」の最後部です。

この「安芸」は、呉線経由で運転(急行「音戸」の格上げ)されていたためスピードが遅く、当初から不人気な列車でした。

1978年8月、長府駅通過中の、EF65 509(東)牽引の特急「みずほ」です。

これはEF65PF形に置き換わる直前の姿で、東京機関区での最後のブルトレ仕業についていた頃の雄姿です。

1978年8月に新下関駅で撮影されたEF65PF形牽引の特急「さくら」です。

東京区のEF65PF形置き換えは、この年の10月ダイヤ改正時に予定されていましたが、実際には8月の時点で、

ほとんどの列車が置き換えられていました。

ピンボケな点はご容赦ください。

同じく下り「さくら」の最後部です。

南シナの14系14連という長大編成です。

1978年8月に新下関駅で撮影されたEF65PF形牽引の特急「はやぶさ」です。

これもEF65PFに置き換えられていました。

ネガが汚れていたため、写真に黄緑色のシミが見られます。ご了承ください。

1978年8月に幡生〜新下関間で撮影されたEF65 1106(東)牽引の特急「あさかぜ1号」です。

これは博多「あさかぜ」で、南シナの24系25形14連で運転されていました。

この列車も早々とEF65PF形に置き換えられています。

左側の電柱がとても気になります。

同じく下り「あさかぜ1号」の最後部です。

これも電柱が‥。

1981年に下関駅で撮影された、下り「あさかぜ3号」です。

こちらは下関止まりの「あさかぜ」で、広セキと広ヒロの24系25形モノクラス14連でした(広ヒロの7連は広島回転)。

牽引機は、EF65 1105(東)で、左側に山陰線の気動車ローカル列車が見えます。

1978年8月に幡生〜綾羅木間で撮影された、80系DC特急「まつかぜ」です。

山陽本線の上下線に囲まれた中線を下っていきます。

同じく上り「まつかぜ」です。

キロやキシが連結されているのがわかります。

やはり電柱や物見櫓が気になります‥。

1978年に幡生駅付近で撮影された111系電車です。

一見すると湘南色113系のようですが、この当時は広ヒロに転属してきた111系初期型車が活躍していました。

電動車は非冷房のモハ110+モハ111です。

1978年に長府駅付近で撮影された153系電車です。

山陽新幹線の博多開業で、山陽筋の電車急行が全廃となり、余剰になった153系が「快速」として活躍していました。

先頭クハは、高運転台型の500番台です。

1978年8月に新下関駅で撮影されたEF61 16(広)牽引の貨物列車です。

EF61は広島区のみに配置され、山陽線の貨物・荷物列車に幅広く運用されていました。

下の写真のEF60とは、サイドビューが異なっています。

この貨物列車は、自動車輸送をしているようです。

1978年8月に長府駅構内で撮影されたEF60 53(岡)です。

一つ目玉のブルーの電機は、この当時頻繁に見かけた機関車です。

「長府駅構内大歳橋梁改良工事」と書かれた看板が見えます。

1978年8月に長府駅構内で撮影されたEF66 32(関)牽引の貨物列車です。

EF66形が東京ブルトレに使われる前の姿で、主に高速貨物の先頭に立っていました。

くの字に曲がった先頭部は、いかにも高速走行しそうな感じですが、

この数年後にブルトレ仕業に就く事になるとは、夢にも思いませんでした。

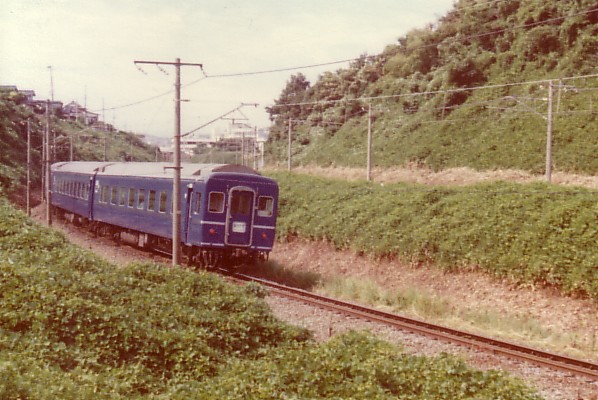

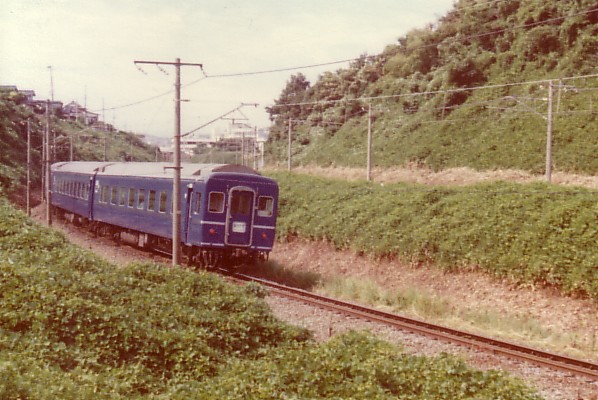

1981年に下関駅で撮影されたキハ20 273(広アサ)ほかの気動車列車です。

シールドビーム化される前の白熱前照灯や、首都圏色以前の塗色がなつかしい1枚です。

車体左下に「50−10 幡生工」の全検表記が見られます。

<国鉄時代のなつかし写真④にもどる>